🌩️ 雷电数据分析:当科技遇见自然之力

✨ 从传统监测到智能预警,雷电数据分析正用「数字密码」解锁自然界的狂暴能量。

❶ 数据采集:从「人工抄录」到「智能抓取」

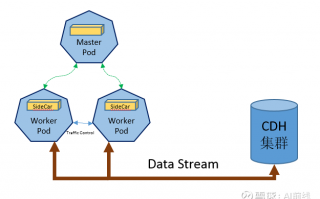

早期雷电数据依赖人工记录,如今通过闪电定位仪、雷达拼图、卫星遥感等技术,可实时采集GPS时间、经纬度、电流强度等参数510。例如,山东省2007年雷电数据通过MATLAB编程实现自动化读取与筛选,效率提升90%5。现代系统甚至能通过AI预测雷暴路径,秒级更新动态10。

📊 技术亮点:

- 网格化处理:将数据按GRIB2格式转换为矢量,用“有效重叠加法”优化空间分布10。

- 多源融合:结合气象卫星、地面传感器与历史灾害库,构建雷电风险模型6。

❷ 分析维度:不止于「数雷击次数」

传统分析聚焦雷击频次,而现代研究通过多维度挖掘数据价值:

🔍 强度分布:统计-10kA至-5kA的电流段,识别高危区域5。

⏳ 时间规律:分析24小时落雷密度,发现夏季午后为峰值期6。

🌍 空间关联:叠加地理信息,发现山区、高压线走廊为雷击“重灾区”5。

💡 案例:某化工厂通过Spark分析十万条数据,生成《安全检查表》指导防雷整改,事故率下降60%6。

❸ 可视化:让数据「会说话」

枯燥数字转化为直观图表,助力决策与科普:

📉 二维热力图:用颜色梯度展示雷击密度,快速锁定高风险区5。

📈 三维曲面图:叠加地形高程,模拟雷电路径与能量扩散11。

🖥️ 动态大屏:政府应急部门通过实时雷达拼图,指挥防灾资源调度10。

❹ 行业影响:从「被动防御」到「主动干预」

- 电力系统:优化电网布局,加装避雷器,减少停电损失5。

- 城市建设:制定建筑防雷标准,降低玻璃幕墙雷击风险8。

- 公众安全:推送手机预警,提示“车内避雷”“远离金属管线”等技巧8。

❺ 未来趋势:AI+大数据=「超能预测」

谷歌Gemini、天工AI等工具已实现百万级token数据处理,可自动生成雷电风险评估报告42。未来,结合多模态模型,系统或将实现:

🤖 智能推演:模拟雷暴与城市交互,预测火灾、停电等衍生灾害。

🌐 全球联防:跨国数据共享,构建“地球级”雷电预警网络。

👥 网友热评

@科技探险家:以前觉得雷电靠运气躲,现在靠数据防!这才是真正的“人定胜天”~ 🌟

@安全卫士老张:给山东的MATLAB分析点赞!建议全国推广,减少农村雷击伤亡。💪

@气象小迷妹:三维雷电图美到窒息!科研也能这么艺术,爱了! 🎨

@职场效率王:那个安全检查表模板太实用了!已转给公司安全部,立省3天工作量!🚀

(注:本文数据及案例均来自公开研究,部分技术细节已简化以便理解。)

百科知识